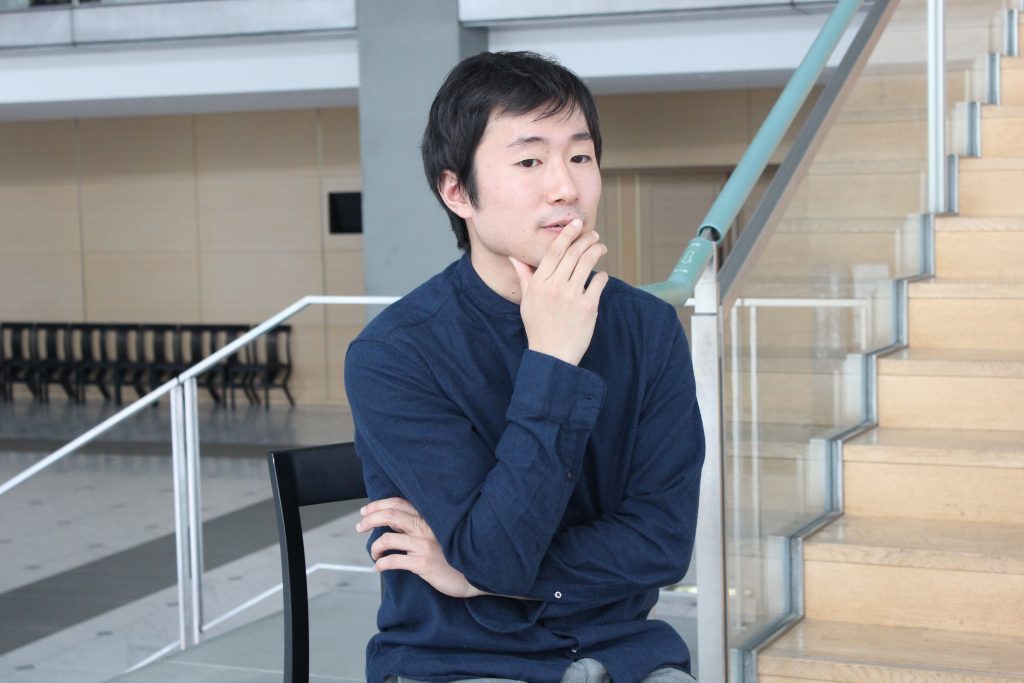

10月5日開催『3つの時代を巡る楽器物語』第1章「ショパンとプレイエル」(京都コンサートホール アンサンブルホールムラタ)にご出演される、フォルテピアノ奏者の川口成彦さん。フォルテピアノ奏者 川口成彦 特別インタビュー① 」では、クラシック音楽との出会いやオランダでの生活についてお話いただきました。

©TairaTairadate ――それでは、川口さんが第2位を受賞なさった「ショパン国際ピリオド楽器コンクール」(2018年)について、お話をお聞かせくださいますか。

川口成彦さん (以降、敬称略):主催者は、あの有名な「ショパン国際ピアノコンクール」と同じ、ワルシャワのポーランド国立ショパン研究所です。

――コンクールではどのような楽器が使用されたのですか?

川口 :コンクールでは、ショパンが生きていた時代の楽器が5台用意されました。プレイエル (1842)、エラール (1837)、ブロードウツド (1843)、ブッフホルツ (ca. 1825, 2017年修復)、グラーフ (ca. 1819, 2007年修復)です。

予選ピアノ選定(写真提供:川口成彦氏) ――1次予選と2次予選で演奏した曲を教えてください。

川口 :1次はカロル・クルピンスキ(1785-1857) という、シューベルト (1797-1828) と同世代に活躍したポーランドの作曲家がいるのですが、彼のポロネーズを1曲弾きました。

2次予選のプログラムはオール・ショパンでした。《2つのポロネーズ》作品26、《4つのマズルカ》作品24、そして《ソナタ第2番》作品35を演奏しました。

本選では、ショパンの《ピアノ協奏曲第2番》を選びました。

――あれ?ノクターンがありませんね?

川口 :そう、課題になかったんです!それが意外でしたね。

――何でもそうですが、初回は「試行錯誤」の部分が大きいですよね。

川口 :コンクールの要項が発表されたのが2017年でした。それを見て、すぐに受けようと決心しました。

――川口さんは、古楽界では最高峰とも言われる「ブルージュ国際古楽コンクール」(2016年)のフォルテピアノ部門で最高位を受賞されていますよね。

川口 :いや、僕自身もブルージュで受賞した時に「コンクールはもう終わりにしよう」と思っていたのです。

本選演奏後、使用したプレイエルを修復したエドウィン・ベウンク氏と18世紀オーケストラのティンパニ奏者マールテン・ファン・デア・ファルク氏と(写真提供:川口成彦氏) ――その夢が本当に叶ったわけですが、本選では《ピアノ協奏曲第2番》を選曲されましたね。過去の(ショパン国際ピアノコンクール)ファイナルを見ていると、圧倒的に第1番を選ぶ奏者が多いと思うのですが、なぜ第2番を選択されたのですか。

川口 :2番の方が好きなんですよ。1番もとても美しい作品だと思いますが、2番の第2楽章の美しさにはかなわないです…。ただ、将来的に1番も演奏してみたいです!

――そういえば、NHKのBS1スペシャル「ショパン・時の旅人たち 第一回国際ピリオド楽器コンクール」では、この本選の模様も取り上げられていましたけど、楽器選びで苦労されていましたね。

川口 :そうなんです。僕、あの時はとにかく緊張していました。

本選まで進めると分かった時、ブッフホルツを使うと最後まで思っていました。

――本番というのは、本当に何が起こるか分からないですからね。

川口:東京での学生生活を終えて間もない頃、生まれて初めてオール・モーツァルト・プログラムでリサイタルをやったことがありました。その時、緊張しすぎてしまったの か、変奏曲を演奏した時に指先のコントロールが効かなくなったのです。 その時はアントン・ワルター (1752-1826) によるフォルテピアノの復元楽器を使いましたが、過去に経験がない ほどに緊張してしまい、デリケートな鍵盤に弾き飛ばされるような感覚を覚え、難しいパッセージで指が暴れ出したことがありました。

――ああ…。それはトラウマになってしまいますね。

川口 :ええ、そのときの失敗が忘れられなくて。だからショパン国際ピリオド楽器コンクールのファイナル前日に『もしかすると明日のファイナルで、お客様がたくさん聞いてくださっている中で、そして予選で落ちてしまったコンテスタントもいる中で、僕はちゃんと演奏しないといけないという責任がある。こんな重要な舞台で、自分は本当に明日、ブッフホルツを演奏出来るのだろうか?』と何度も自問自答しました。

リハーサルは2回あるのですが、最初のリハーサルではブッフホルツを弾きました。その時の演奏を聴いて、18世紀オーケストラの団員さんたちも「明日楽しみだね」って声をかけてくれていたんですけど、その後にどんどん恐怖心が増していきました。

本選の舞台(写真提供:川口成彦氏) ――賢明な選択だったと思いますよ。

川口 :僕は心残りはないです。自分の人生にとって、重要な舞台だったから。

――ギリギリのところで判断されたんですね。

川口 :そうです。本当に、本選の前日まで『ここまでせっかくたどり着いたのだから、初演を再現したい』って思っていたのですが、もし僕があの時ブッフホルツでファイナルに挑んでいたら入賞出来なかったと思いますね。

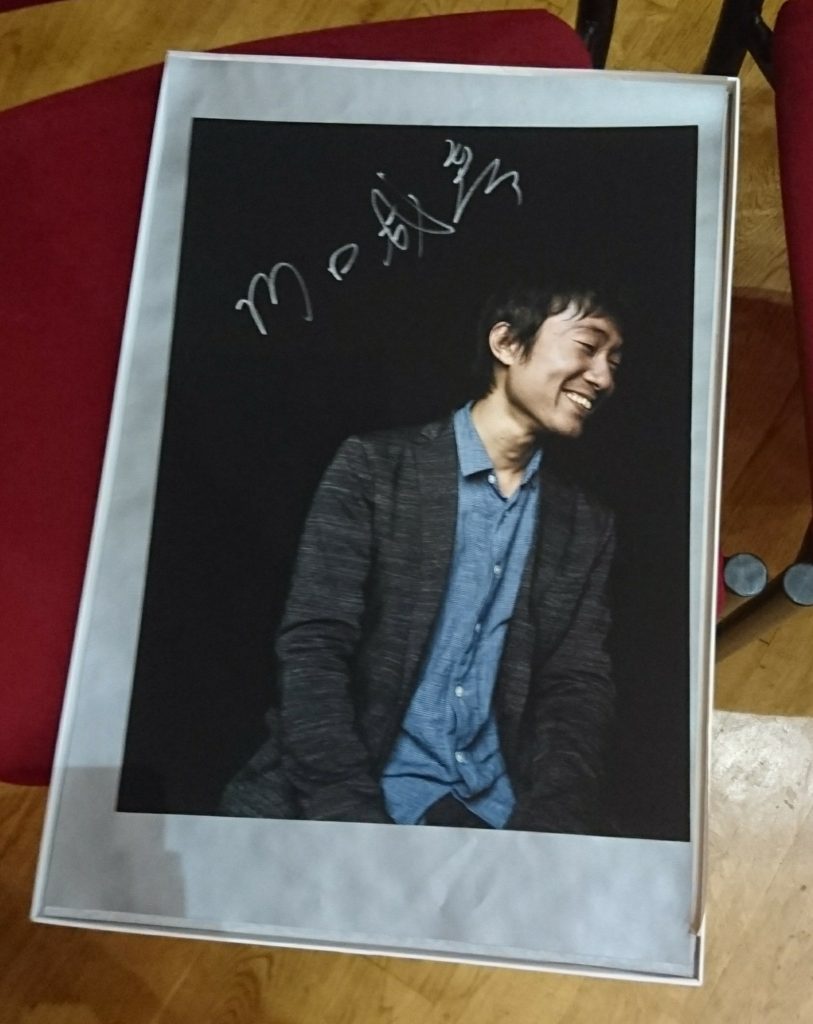

本選出場が決まった際、国立ショパン研究所が撮影した川口さんのポートレート(写真提供:川口成彦氏) ――コンクールならではの、緊張感溢れるエピソードですね。

川口 :あの前日の恐怖心と言ったら…表現出来ないくらいです。僕、前日の夜までブッフホルツを想定して、ウィーン式アクションでコンチェルトを練習していたんですから。それで『明日はこれで演奏するんだ!』『よし!弾ける!!』と気持ちを強く持つようにしていましたけど、夜になってベッドに入った時『あぁ、明日か…』と思い出したら眠れなくなって。

――当日のリハーサルだけプレイエルを触って、ファイナルに挑まれたということですよね。

川口 :はい、そうです。

――いやぁすごいなぁ…。わたしだったら怖くて怖気づいてしまうと思います。色々な困難の中、第2位ご受賞本当におめでとうございます。

それではいよいよ、川口さんが今秋ご出演くださる、京都コンサートホール主催のコンサート『3つの時代を巡る楽器物語』第1章「ショパンとプレイエル」(10/5) のお話に移りたいと思います。

▶フォルテピアノ奏者 川口成彦 特別インタビュー③へ続く…

(2018年11月20日京都コンサートホール事業企画課インタビュー@京都コンサートホール 大ホールホワイエ)

▶コンサート情報はコチラ!

-724x1024.jpg)

-724x1024.jpg)